2020年7月24日,由中國抗癌協會腫瘤標志專業委員會、深圳市天梯計劃癌癥研究院主辦,裕策生物協辦的第二屆胸外科真實世界研究與臨床研究交流會順利召開。以下為此次會議的精彩回顧。

大會主席 中山大學附屬腫瘤醫院張蘭軍教授致辭 天津醫科大學總醫院陳軍教授致辭

天津醫科大學總醫院董明教授、中山大學附屬腫瘤醫院蔡玲教授、中山大學附屬腫瘤醫院張汝思教授分別分享了胸外科真實世界研究與臨床研究的最近進展和發展方向;中山大學附屬腫瘤醫院張蘭軍教授、天津醫科大學總醫院陳軍教授擔任本次會議主席。

主題報告

“非小細胞肺癌圍手術期免疫治療的探索之路”

天津醫科大學總醫院 董明教授

天津醫科大學總醫院董明教授分享了非小細胞肺癌圍手術期免疫治療的最新進展。董教授結合自己豐富的臨床經驗,從評價指標、治療模式、治療次序、治療周期,以及療效預測指標、目標人群的篩選等方面,介紹了目前的研究進展。如何進一步探索尋找更多可以有效預測免疫治療療效的biomarker,哪個指標更好,是目前臨床實踐中遇到的問題。因此,腫瘤免疫相關biomarker的綜合評估,對于圍手術期免疫治療更有效的人群篩選及方案制定至關重要。

中山大學附屬腫瘤醫院 蔡玲教授

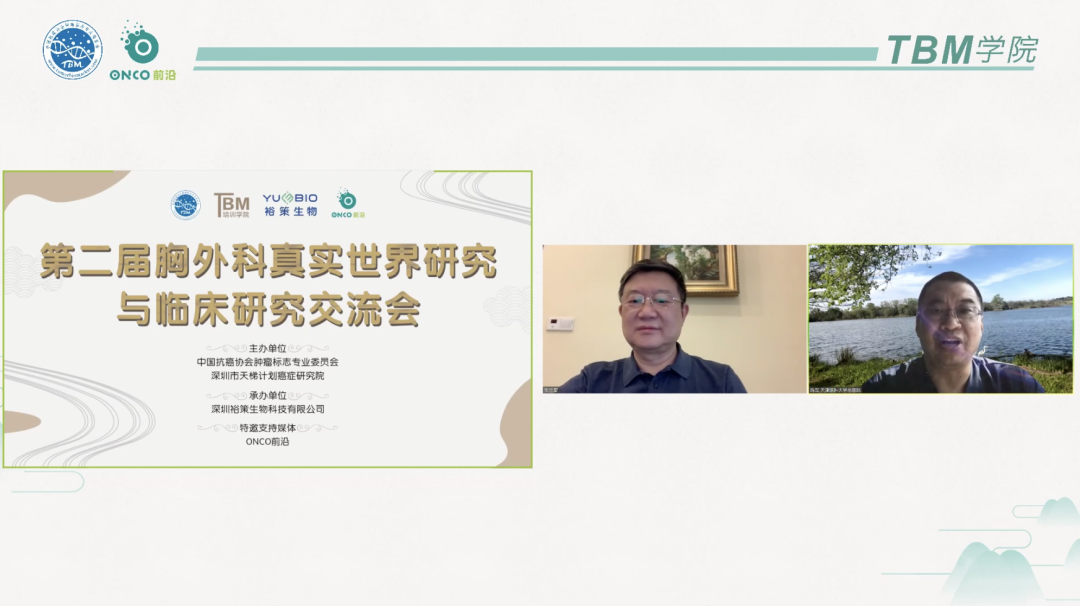

蔡玲教授介紹了免疫治療在晚期及多種實體瘤中以及肺癌圍手術期中相比于傳統化療給患者帶來的生存獲益,同時也提出了免疫治療響應人群比例低,超進展,耐藥等問題,亟需免疫治療生物標志物篩選獲益人群;蔡玲教授從腫瘤基因組、免疫微環境、宿主特征三個角度分享了MSI、TMB、TNB、HLA LOH免疫正負向相關基因,腫瘤免疫微環境,腸道菌群等生物標志物對免疫治療的預測價值。

蔡玲教授指出,免疫治療是一個復雜的過程,任何單一指標都存在著局限與不足。例如,PD-L1檢測受到的時空異質性、取樣時間、閾值等的影響,TMB在免疫聯合化療中的預測效能可能較低,受到不同的panel、閾值、檢測平臺的影響,并且TMB只是從突變層面反應免疫原性,評估免疫治療需要結合多指標,多種檢測平臺與多組學角度綜合評估才能更精準的篩選免疫治療獲益人群。

“新輔助免疫治療的臨床實踐”

中山大學附屬腫瘤醫院 張汝思教授

張汝思教授分享了一位69歲的食管鱗癌IIIA期患者,在接受了2個周期的免疫聯合化療治療后,效果達到病理學完全緩解(pCR)的病例,用免疫治療前以及手術組織標本在裕策生物做了多色免疫組化檢測。結果顯示,免疫治療前組織內PD-L1表達陽性,且CD4+/CD8+ T細胞及CD163+的M2巨噬細胞浸潤明顯;并且免疫治療前后PD-L1表達和CD4+/CD8+ T細胞占比變化明顯,分析CD4+/CD8+ 和PD-L1表達水平可能是ESCC免疫聯合新輔助治療獲益的biomarker,大家對此展開了激烈的討論。

熱點討論

南方醫科大學珠江醫院鄧火金教授、中山大學附屬腫瘤醫院羅孔嘉教授、南方醫科大學南方醫院黃志勇教授、中山大學附屬第三醫院張健教授、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院鄭燕芳教授、重慶醫科大學附屬第三醫院鄒瀛波教授、佛山市禪城區中心醫院宋長山教授就“新輔助免疫治療的最佳治療模式和方案”、“免疫治療藥物該如何正確使用”、“如何篩選免疫治療獲益或不獲益人群”、 “療效具有潛力的生物標志物有哪些”等議題進行了熱烈探討。

會議總結

天津醫科大學總醫院陳軍教授指出,圍手術免疫治療是未來一直要關注的熱門話題、也是未來進一步的研究方向,希望未來在圍手術期免疫治療以及篩選免疫治療獲益人群的道路上走得更遠。

中山大學附屬腫瘤醫院張蘭軍教授對各位嘉賓表示感謝,指出免疫治療雖然起始于晚期肺癌,現已發展到早期,并類比了2003年易瑞沙上市后靶向治療在外科肺癌治療中的蓬勃發展,表示免疫治療在可手術肺癌潛力無限。同時,新輔助免疫治療還需要更進一步地研究細分:

首先,對于I-II期這類患者進行新輔助免疫治療,其主要目的并不是將潛在可切除的腫瘤進行降期,而是需要更關注是否能產生更多記憶免疫細胞,為后期微小殘留病灶的殺滅做準備,這類患者可能使用免疫單藥就能做到;其次,對于局部晚期、IIB、IIIA的腫瘤患者,可能更關注降期,提高生存率,因此需要進一步亞組分析研究;最后,不可忽視的是患者的免疫功能方面,需要將有自身免疫性疾病、肝臟疾病、甲狀腺疾病的患者篩出來不做免疫新輔助治療,對于免疫炎癥型的患者提前篩選出來做免疫新輔助治療可能更獲益,對于那些容易出現超進展的患者提前篩選出來不做新輔助免疫治療,可能更能確保患者的手術安全。

新輔助免疫治療剛剛起步,需要結合多種技術從腫瘤基因組、免疫微環境等角度進一步探究新輔助免疫治療獲益人群。

Copyright?2021

深圳裕策生物科技有限公司 版權所有

粵ICP備16128839號