抗PD-1/ PD-L1免疫療法已作為許多癌癥類型的二線治療手段,并取得了巨大的臨床成功,但多項抗PD-1 / PD-L1藥物的臨床試驗回顧性研究結果顯示,EGFR突變的NSCLC患者不能從抗PD-1 / PD-L1藥物治療中獲益。盡管如此,長期隨訪這些臨床試驗發現仍有部分EGFR突變的NSCLC患者能夠獲得免疫治療臨床獲益,對于這類患者對免疫治療響應的機制,尚缺少分子層面的深入研究。

為此,華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院劉莉教授團隊對在臨床試驗中發現的一例攜帶EGFR 19號外顯子缺失突變并對免疫檢查點抑制劑治療響應的晚期NSCLC案例開展了回顧性研究,深入探索該患者產生抗腫瘤免疫應答的生物學機制。裕策生物參與其中的基因檢測與數據挖掘工作。

案例展現

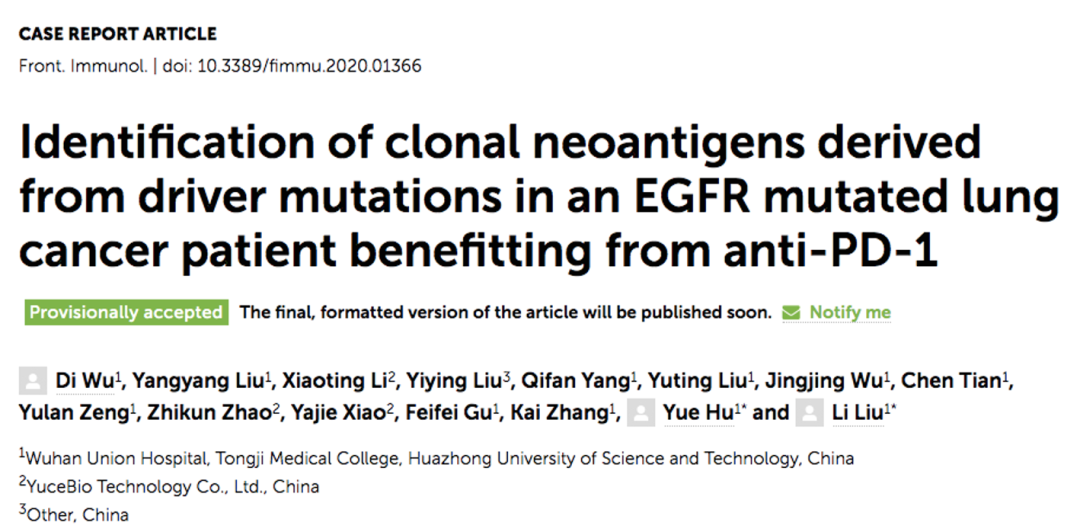

2017年1月,一名34歲男性患者,因胸部和背部疼痛就診。支氣管鏡活檢組織進行病理檢測和基因檢測,病理結果確認為T4N2M1b Ⅳ期的肺腺癌;基因檢測結果為EGFR 19號外顯子缺失突變。該患者于2017年2月開始接受EGFR-TKI藥物埃克替尼治療,5個月后,發生了獲得性耐藥,基因檢測顯示EGFR T790M突變。隨后,他接受培美曲塞加奈達鉑治療4個周期,培美曲塞再治療1個周期,直到2017年11月病情進展。

此后,該患者參加了Nivolumab單藥治療的3期臨床試驗(NCT03195491),該臨床試驗入組患者為之前系統性治療失敗的晚期NSCLC患者。于2018年6月進行了2個療程的Nivolumab治療。2018年8月患者出現頭暈,MRI掃描結果顯示病灶增大、左基底神經節水腫和伴隨多處腦轉移(下圖C)。使用甘露醇脫水療法后,又使用2個療程的Nivolumab治療。根據RECIST 1.1標準,他于2018年9月實現了部分緩解(PR),肺和腦轉移灶的腫瘤退縮,并且總體耐受性良好。隨后,患者每兩周接受一次240毫克的Nivolumab靜脈滴注,根據常規的CT / MRI檢查,患者已維持PR超過1年(見下圖)。

患者的治療過程(A)、CT影像(B)以及MRI影像(C)

機制探索

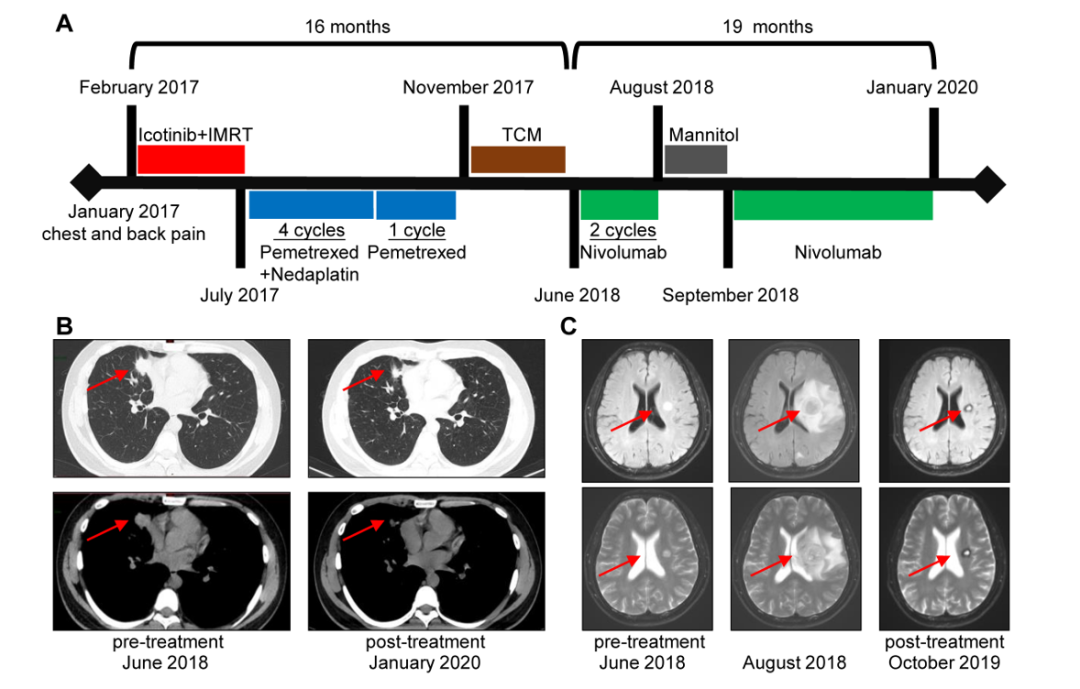

為了研究免疫治療的獲益機制,我們對腫瘤組織進行了全外顯子組測序(WES)、轉錄組測序(RNA-seq)和PD-L1免疫組化檢測,并將治療前后的血液樣本中的外周血單核細胞(PBMC)進行免疫組庫測序(IR-seq)。針對腫瘤組織的檢測結果顯示,腫瘤突變負荷中等水平(TMB = 6.00 muts / Mb),腫瘤新生抗原負荷中等水平(TNB=2.67 neos / Mb),PD-L1高表達(TPS ≥ 50%,下圖A),未檢測到EGFR突變外的免疫治療相關負向指標。通過PBMC中T細胞受體(TCR)的頻率變化,我們發現大多數高頻克隆在治療前后均穩定存在(下圖B)。該結果提示免疫治療前腫瘤組織和血液就存在能夠識別和殺傷腫瘤細胞的T細胞,部分解釋了整個免疫治療過程的持久臨床響應。

PD-L1免疫組化結果和基線血液樣本中高頻TCR監測結果:(A)PD-L1免疫組化;(B)基線血液樣本中的高頻TCR在治療過程中的頻率變化

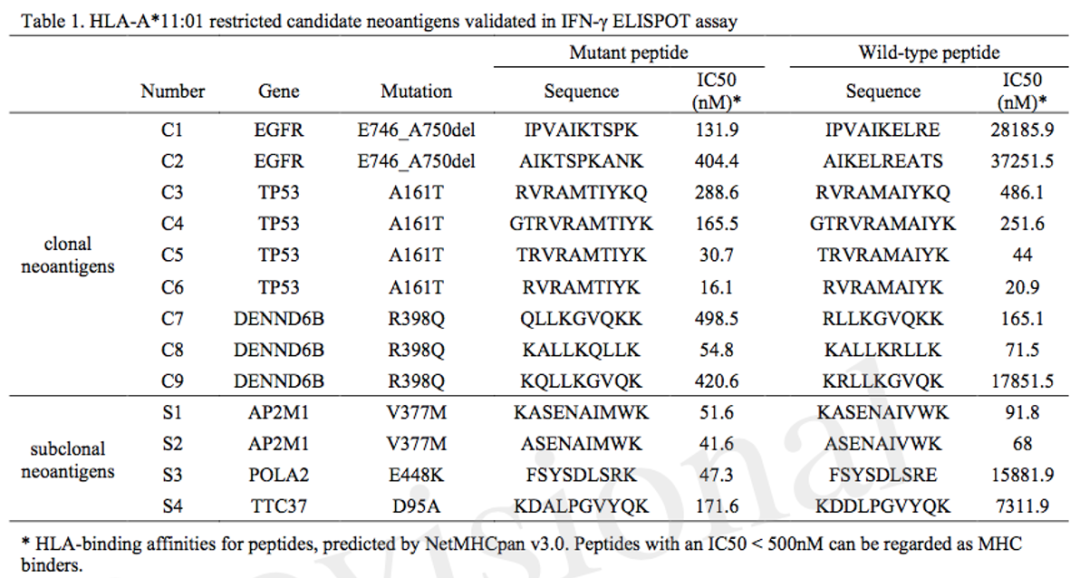

為了進一步評估免疫治療持久響應的潛在因素,我們分析了患者的HLA分型,并進行了新生抗原預測,最終篩選出13個由HLA-A * 11:01限制性呈遞的候選高親和力新生抗原肽進行實驗驗證。這13個新生抗原肽共來自6個基因(EGFR,TP53,POLA2,AP2AM1,DENND6B和TTC37)。其中,主克隆新生抗原源自EGFR,TP53和DENND6B突變,而POLA2,AP2AM1和TTC37突變僅可產生亞克隆新生抗原。

本案例中進行驗證的13個新生抗原肽

劉莉教授團隊首先基于新生抗原肽的序列,通過體外實驗合成突變型和野生型肽。隨后,她們采集患者的血液進行IFN-γ ELISPOT實驗,以驗證這些新生抗原的免疫原性。

結果顯示,來自EGFR、TP53和DENND6B基因的4條新生抗原肽可以引起顯著的免疫響應。

IFN-γ ELISPOT實驗結果圖示

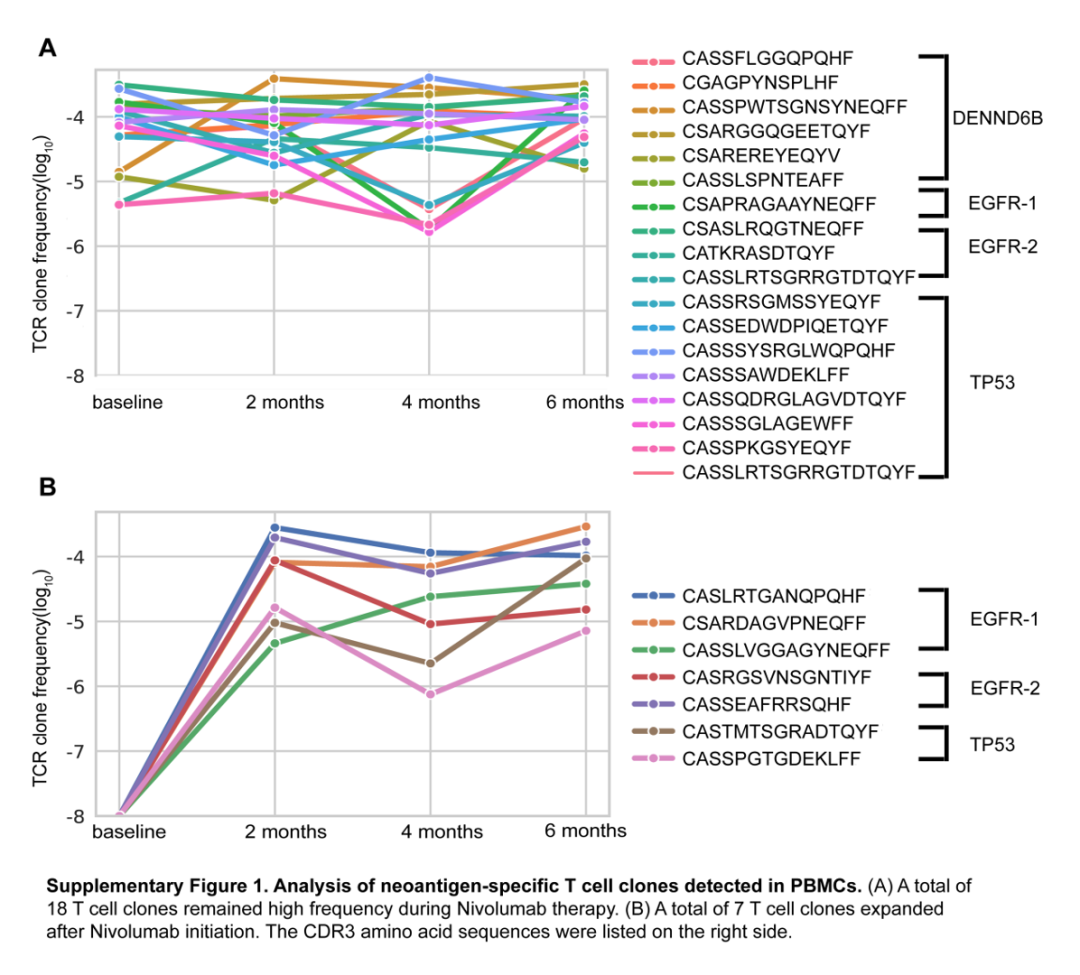

隨后,我們對這4條新生抗原肽及對應野生型肽的IFN-γ ELISPOT后樣本進行了IR-seq,以分析能夠識別新生抗原肽的TCR序列。結果顯示,在用新生抗原刺激PBMC后,突變肽刺激的某些T細胞克隆頻率顯著高于相應的野生型肽刺激的克隆頻率,并被定義為顯著擴增的TCR克隆,即可以特異性識別新生抗原。我們將顯著擴增克隆與患者血液樣本中的TCR克隆進行匹配發現,有18個TCR克隆在治療前后保持高頻率,并且在Nivolumab治療后動態監控樣本中檢測出7個TCR克隆發生顯著擴增(見下圖)。

說明EGFR、TP53等驅動基因突變產生了這些高質量的新生抗原,并刺激機體產生特異性的T細胞。同時O藥解除了免疫檢查點的抑制作用,使得免疫細胞發揮應有的抗腫瘤效應。

治療前后血液樣本中可識別新生抗原的TCR頻率監測結果

結論

本案例顯示EGFR驅動基因突變可以產生高質量的新生抗原,并且具有高免疫原性。在這種情況下,免疫檢查點抑制劑可用于對EGFR-TKI具有耐藥性的晚期NSCLC。

同時,本案例提示針對相關的特異性新生抗原的個性化免疫調節療法或許可以為更多患者帶來持續的生存獲益。

專家點評

免疫檢查點抑制劑(ICI)近年來在肺癌的臨床表現非常喜人。但是ICI的整體人群有效性較低。臨床上如何通過biomarker篩選免疫治療的獲益人群是一個熱點問題。

PD-L1表達是目前被用作ICI治療臨床較認可的biomarker。先前的研究表明,EGFR信號通路可以從本質上上調腫瘤PD-L1表達,并有助于EGFR突變的NSCLC的免疫逃逸。然而,現實世界的研究有相反的結果,PD-L1在EGFR野生型NSCLC中的表達水平較高。該案例中患者的PD-L1腫瘤比例評分(TPS)≥50%,這可能有助于他對ICI的持久響應。但是,一些PD-L1高表達的患者因免疫治療而意外失敗。相反的結果表明,PD-L1表達可能不是具有EGFR驅動基因突變的NSCLC免疫治療可靠的預測biomarker,仍然需要新的有效biomarker。

目前TMB也被認為是ICI治療非常有潛力的biomarker。與低TMB的患者相比,高TMB的患者對抗PD-1 / PD-L1藥物的客觀響應更好。同樣, TNB是在轉錄水平或蛋白質水平詮釋了這些突變,被認為是TMB的替代物。但是,一些研究表明,TNB較高的患者可能仍對ICI耐藥。因此,鑒定高質量的新生抗原可以優化對腫瘤已有免疫力的預測。

我們提出了結合計算機技術和體外方法來鑒定真正的新生抗原。在大部分腫瘤細胞中表達的新生抗原被定義為主克隆新生抗原,相對而言,亞克隆新生抗原就可能是在腫瘤進化過程中產生的,其介導免疫逃逸并促進腫瘤侵襲。在這項研究中,我們在IFN-γELISPOT分析中僅檢測到了T細胞對主克隆新生抗原的響應,這在一定程度上可以解釋為通過Nivolumab治療后亞克隆新生抗原丟失了。在此情況下,總共驗證了4種主克隆新生抗原,包括2種來自EGFR 19del的抗原,1種來自TP53 A161T的抗原和1種來自DENND6B R398Q的抗原。盡管針對EGFR突變的免疫療法已被廣泛討論),但尚未有研究鑒定NSCLC患者中由EGFR突變產生的新生抗原。

先前的研究表明,外周血中的記憶T細胞可對腫瘤組織中的新生抗原產生響應,新生抗原的刺激會富集CD8 + /PD-1 + 的 T細胞亞群。我們以前的研究已經確定了NSCLC患者外周血TCR是一種有用的預后biomarker。在這項研究中,我們研究了TCR頻率的動態變化,發現高頻T細胞克隆的維持可能與對Nivolumab的持久響應有關。通過比較新生抗原肽刺激后的每個T細胞克隆,我們鑒定了一些新生抗原特異性T細胞克隆,這些克隆可能負責識別MHC。最近的一項研究提出了免疫療法后克隆替代的假說,研究人員發現擴展的T細胞克隆是從血液中募集的,而不是連續地存在于腫瘤中。與該假設一致,我們觀察到一些重要的克隆僅在Nivolumab使用后才擴增。應該進行進一步的研究以表征這些T細胞克隆的抗腫瘤免疫力。

除腫瘤內在因素外,腫瘤微環境(TME)也將影響免疫療法的效果。一項針對TME的研究發現,盡管EGFR驅動基因的改變在腫瘤生長中具有不可避免的作用,但其直接促成非炎癥表型的產生,其調節性T細胞(Treg)滲透高而CD8 + T細胞滲透低(27)。對于我們的患者,Nivolumab是在包括EGFR-TKIs,化學療法和放射療法在內的多線療法后才開始使用。因此,我們認為TME的抑制活性增強,并且我們沒有對TME進行全面分析。

我們研究的臨床意義是深遠的。先前的一項研究表明,在EGFR 19號外顯子缺失的NSCLC患者中,抗EGFR抗體的滴度最高,這表明該突變具有免疫原性并可以在蛋白質水平表達。我們可以推斷,源自EGFR 19號缺失的肽序列(IPVAIKTSPK,AIKTSPKANK)可能是NSCLC癌癥疫苗的潛在治療靶標。此外,HLA-A * 11:01是亞洲人中最常見的HLA-A等位基因。EGFR 19del是NSCLC患者中EGFR突變最常見的突變,約占所有病例的45%,因此,我們的結果可以為同時有EGFR突變和HLA-A * 11:01等位基因的NSCLC患者提供重要的臨床數據。

劉莉

華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院腫瘤中心

二級教授 主任醫師 醫學博士 博士生導師

兼任

亞太醫學生物免疫學會第二屆理事會副理事長

亞太醫學生物免疫學會腫瘤學分會副主任委員

中國醫促會腫瘤內科分會常務委員

中國老年醫學會轉化醫學專委會副主任委員

中國醫藥教育協會肺部腫瘤專委會(ACTOS)常務委員

中國醫藥生物技術協會臨床應用專委會常務委員

中國抗癌協會生物治療專業委員會委員

湖北省醫學生物免疫學會理事長

湖北省醫學生物免疫學會腫瘤專委會主任委員

湖北省抗癌協會肺癌專業委員會副主任委員

主持國家自然科學基金4項

主持國家科技部國家重點研發計劃專項子課題1項

獲得湖北省科技進步二等獎1項

國內外發表文章50余篇

Copyright?2021

深圳裕策生物科技有限公司 版權所有

粵ICP備16128839號